著者

著作権保護が重要であることは大前提として、個人的に同じくらい重要と考えているのが、著作物の利用の円滑化です。これに関して、令和5年著作権法改正により、新たな制度として、「未管理著作物裁定制度」(改正著作権法67条の3)が新設されました。2026年度からスタートするこの制度について、ご紹介します。

1. 従来の裁定制度との違い

(1) 従来の裁定制度

実は、裁定制度自体は、かなり昔から存在する制度です(現行著作権法67条)。概要としては、公表著作物等について、「著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない場合」に、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託することで、裁定に係る利用方法により利用することができるというものです(同条1項)。

なお、この裁定制度(以下「従来制度」といいます。)は、令和5年改正後も存続するため、2026年度からは2つの裁定制度が併存することになります。

従来制度は、主にアーカイブの整備や過去作品の配信、電子化等に利用されてきました※1。もっとも、手続の煩雑さや「相当な努力」要件の厳しさ等から、当初はほとんど利用されず、度重なる制度の見直し(手続の簡素化、「相当な努力」要件の緩和、利用開始までの迅速化等※2)によって、近年、徐々に裁定件数が増えてきました。

(2) 未管理著作物裁定制度

一方、新たな制度である「未管理著作物裁定制度」(以下「新制度」といいます。)は、文化庁長官の裁定を受けることで著作物の利用が可能になる、という大きな枠組みは同じですが、制度の趣旨が少し異なります。

すなわち、新制度の趣旨は、「著作権者等の意思が確認できない間の時限的な利用のみを認めることで、新たな裁定制度による利用の停止後は、著作権者等と利用者によるライセンス交渉等に移行することを想定しており、著作権者等による許諾の機会を失わせず、新たな利用機会を創出させる」※3ことにあり、あくまでも著作権者の意思が非常に重視されています。

そのため、メールやSNS等を通じて著作権者の意思確認ができる場合や、著作物自体又はガイドライン等の記載で著作物の利用条件がわかる場合には、新制度は利用できません(JASRAC等の著作権等管理事業者に管理を委託している著作物も利用不可)。

新制度の利用場面としては、以下のような場面が想定されています※4。

●過去の作品をデジタルアーカイブにする際、一部の著作権者が不明又は連絡不能等により、権利処理ができない場合。

●ウェブサイトに掲載されたアマチュア作家の創作したコンテンツを利用する際、当該作家に対する利用申請手段がない場合や、連絡しても返答がない場合。

●一つの作品に複数の著作権者がおり、一部の権利者と連絡がとれない場合。

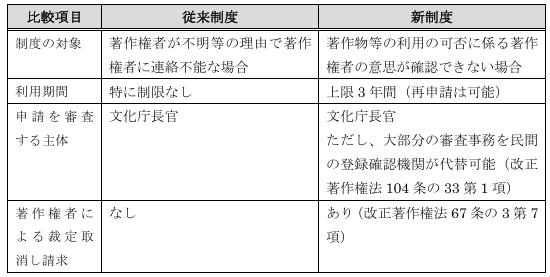

(3) 従来制度と新制度の比較

両制度の違いについて、簡単に表にまとめてみました。この他にも違いはありますが、大まかな違いは以下のとおりです。

※補償金の支払いについては、令和5年改正により、いずれの制度でも供託ではなく民間機関(指定補償金管理機関)への支払いが可能となる(改正著作権法104条の20以降)。

2. まとめ

新制度は、SNS等の普及により増大するコンテンツの利用を促進しつつも、あくまでも著作権者がコントロールできる範囲での利用に限定するものであり 、個人的には好意的に受け止めています。新制度が実際にどの程度利用されるかは2026年度以降になるまでわかりませんが、その動向を注視していきたいと思います。

なお、新制度の詳細については、下記文化庁のHP等をご参照ください。

文化庁「未管理著作物制度」

文化庁「令和5年通常国会 著作権法改正について」

※1文化庁「裁定実績データベース」

※2補償金の額について、「裁定補償金額シミュレーションシステム」が公開されています。

※3文化庁著作権課「著作権法の一部を改正する法律(令和5年改正)について」5頁

※4文化庁「令和5年通常国会 著作権法改正について」4.改正法Q&A問1

弁護士 平塚健士朗